一、骨質增生是什麼?

骨質增生其實就是我們常聽到的「骨刺」,是關節的邊緣或末端,呈唇狀樣的骨骼增生物。骨刺並不是一種疾病,反之,骨刺可以提升退化關節的穩定性,或者減輕已磨損的關節軟骨所承受的壓力。因此骨刺是一種自我保護機制,是人體正常的生理性代償現象。有些人長骨刺並不會有不適感,因此無需治療,只需多加注意關節的保養;有些人長骨刺會出現疼痛感,是因為有的骨刺比較大,引起局部的經絡不通,因而感到疼痛或是麻木等不適情況。

二、骨質增生的成因

- 原發性

隨著年齡的增長,關節周圍與軟組織接觸的地方因長期承受壓力,造成軟骨的磨損與破壞,從而刺激骨膜增生,逐漸在骨骼的邊緣形成唇樣的骨性突起,形成骨贅。

這是生理性的組織退變反應,也是機體正常的修覆過程。

- 繼發性

繼發性的骨刺較少見,原因包括外傷、磨損或骨質疏鬆,以及長時期不良的坐姿所引起的骨質增生。

三、4個骨質增生好發區域

- 膝蓋

在膝蓋上形成的骨刺可能會刺激周圍神經、肌肉和血管,進而出現疼痛、酸脹不適的情形,較嚴重時會造成蹲下與起立的困難。

- 脊椎

脊椎骨上的骨刺可能會讓脊髓的空間變窄,進而擠壓到脊髓或神經根,引起手臂或腿部的麻木。

- 頸椎

頸椎骨質增生會使頸部僵硬,久坐時肩頸出現麻木感,抬頭低頭活動時可能會有「咔咔」的聲響。

- 髖關節

骨刺增生於髖關節可能會造成嚴重刺痛、活動不良或是走路一跛一跛的情況。

四、骨質增生的症狀有哪些?

- 脊髓型壓迫

脊髓型壓迫可能會引起肢體麻木、僵硬和下肢無力,讓步行變得不便。同時,當傳導體位感覺的神經受損時,會出現容易跌倒的情況。

- 神經根型壓迫

神經根型壓迫的表現為上半身部位酸脹痛,手指出現麻木、針刺感等。

五、5種人容易骨質增生

- 中老年人

骨刺主要是關節退化形成的,隨著年齡的增長,關節的軟骨磨損程度越厲害,導致關節不穩定,就容易長骨刺,因此好發族群集中在60歲以上的中老年人。

- 體重過重的人

體重過重的人,會使髖、膝、踝等關節的負擔過重,一旦軟骨受到過度擠壓,就容易形成磨損。

- 勞力工作者

勞力工作者的常常需要搬重物、長時間下來身體承受的壓力過大,導致關節軟骨易受損。

- 久坐久站族

長時間低頭的上班族、需要久站的百貨公司櫃姐同樣有長骨刺的風險,因久坐久站會逐漸對腰椎和頸椎產生巨大的壓力,長期累積可能會導致組織損傷,最終引發骨質增生。

- 高強度體力活動人群

運動員和頻繁健身的人,會比普通人更容易出現關節退變,因此骨質增生的幾率更高。

六、骨質增生與骨質疏鬆的關係

骨質增生和骨質疏鬆雖然是不同的症狀,但都是因缺鈣所引起,簡單來說,骨質增生就是人體對骨質疏鬆的代償反應。人在中年以後,因鈣質攝取不足導致骨質每年會減0.3%~0.5%。這時,人體會增加分泌「甲狀旁腺素」,溶解骨鈣以補充血鈣,而高血鈣又刺激分泌「降鈣素」來促進骨質的合成,形成骨質增生和骨質疏鬆並存的狀態。

七、5個方法預防、改善骨質增生

- 避免不良姿勢

不要長時間都保持相同的姿勢,要經常站起來並做些伸展運動;另外也要改善長時間低頭、蹺二郎腿、彎腰駝背等不良的姿勢,才能預防骨質增生。

- 適當運動

就算長了骨刺,在非急性期也能做像是散步、騎腳踏車或游泳等較溫和的運動,但是要避免關節過度負重的活動,比如爬山或爬樓梯。另外建議加強關節周圍肌肉的鍛煉,來增加關節的穩定性。

- 控制體重

由於肥胖的人容易使關節的負擔過重,因此建議適當減輕體重,才能減輕膝關節的受力與磨損,抑制骨刺形成。

- 補充抗氧化物

適當補充如鮭魚、菠菜、酪梨等的抗氧化物,以減少老化。

- 補充鈣質

適當補充黑芝麻、深綠色蔬菜等高鈣食物,有助於維持骨骼的正常發育及健康。

八、骨質增生看哪一科?

- 骨科

一般建議骨刺先去看骨科,骨科醫生會照X光判斷骨刺的位子,也會用核磁共振造影來評估是否需要開刀。若無需動手術,才會轉給復健科。

- 復健科

復健科會以熱敷、電療、超音波等物理治療的方式來減輕骨刺所造成的身體不適。

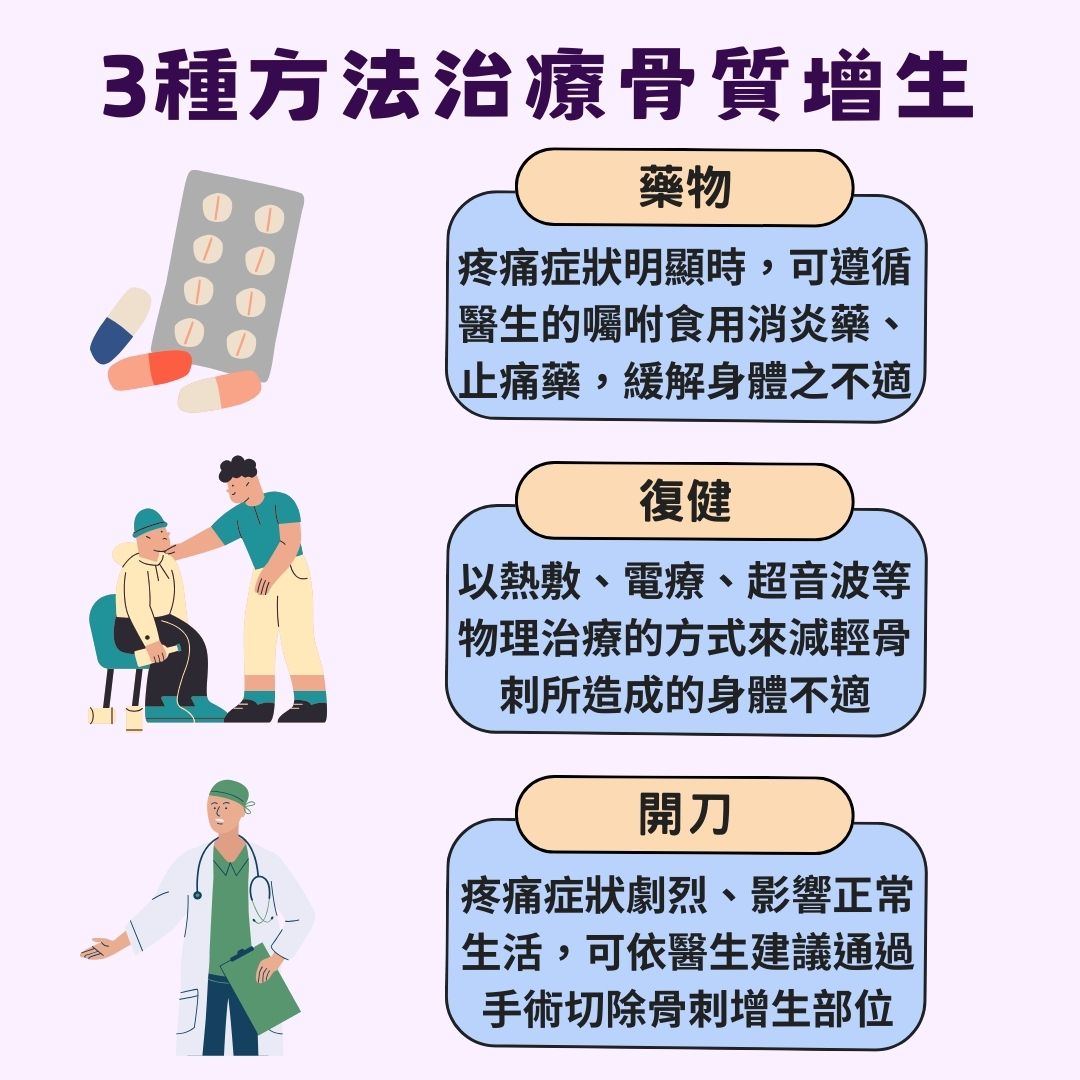

九、3種方法治療骨質增生

- 藥物

若疼痛症狀明顯時,局部組織會伴有紅腫的現象。可遵循醫生的囑咐食用消炎藥、止痛藥,抑制前列腺素的合成,減少疼痛因子分泌,從而緩解身體不適之症狀。

- 復健

熱敷有助於提升血液循環、減輕肌肉壓力;超音波和電療可促進深層肌肉的血液流動,同時電療可緩解關節疼痛和肌肉萎縮;脊椎牽引可放鬆緊繃的神經,進而減輕疼痛並改善脊椎的活動度。

- 開刀

少數患者的骨質增生會造成疼痛症狀劇烈,甚至到了影響正常生活的地步,可在專業醫生的建議下通過手術切除骨刺增生部位。