一、肌少症是什麼?

肌少症會隨著年齡增長而自然發生,會導致體力下降、身體功能衰退。而這種情況不僅與年齡相關,還可能因為營養不良、缺乏運動或慢性疾病等因素而加速病情的發生。根據「亞洲肌少症工作小組」的定義,肌少症主要包括三個方面:肌肉力量下降、體能表現變差和肌肉質量減少。

二、肌少症的成因有哪些?

- 原發性

隨著年齡增長,肌肉質量和力量自然下降,這是一個正常的生理過程。

- 次發性

- 營養不足:缺乏足夠的蛋白質和其他重要營養素會導致肌肉質量的減少,進而促成肌少症的發展。

- 缺乏運動:長期臥床或運動不足會使肌肉無法得到有效的鍛煉,導致肌肉萎縮。

- 慢性疾病:如糖尿病、心臟病、慢性阻塞性肺疾病等,這些疾病會影響肌肉代謝和功能,導致肌少症的發生。

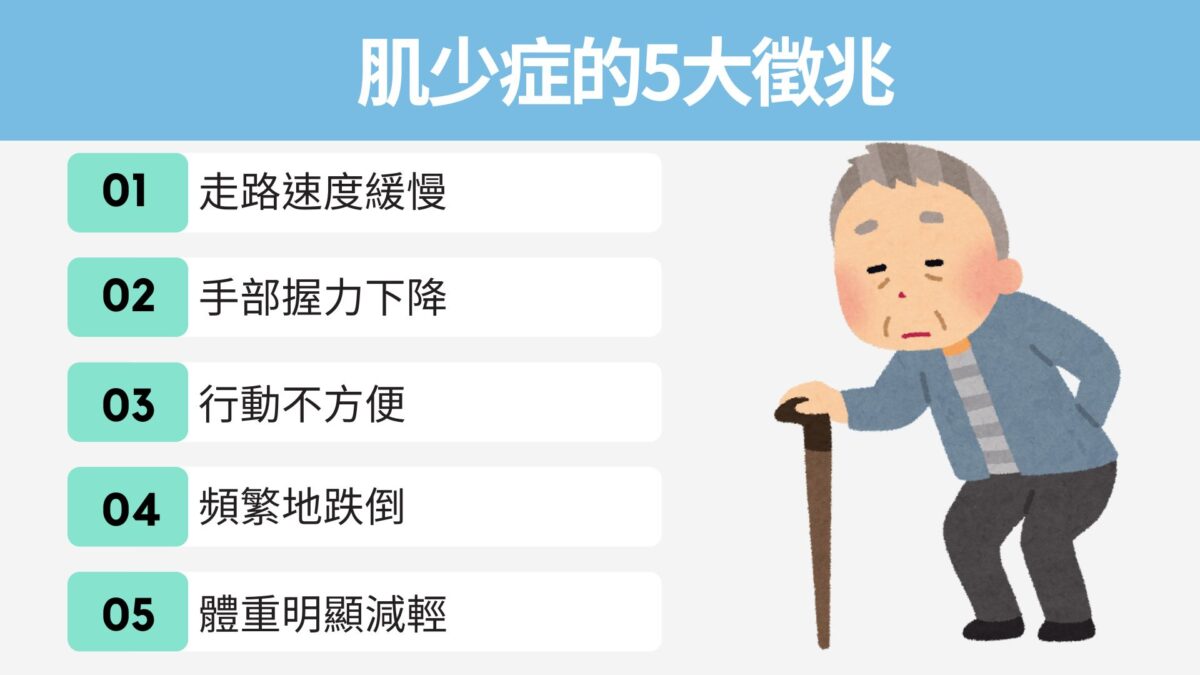

三、肌少症的5大症狀

- 走路速度緩慢

如果你發現自己走路變得比以前慢,連在平坦的地面上行走都有困難,就有可能是肌肉力量下降的信號。

- 手部握力下降

毛巾擰不乾、提不起5公斤內的重物。

- 行動不方便

需要花費更長的時間、要依靠扶手才能從椅子上站起來,爬幾格樓梯就氣喘吁吁。

- 頻繁地跌倒

一年內連續跌到超過2次。

- 體重明顯減輕

在沒有減重的情況下,6個月內體重減少5%。例如原本體重80公斤,半年內莫名減少4公斤。

四、肌少症如何自我檢測?

影片參考:自我檢測肌少症風險,原來這麼簡單!

- 皮尺測量

用皮尺側量小腿腿圍,如果男性小於34公分或女性小於33公分,則建議前往醫院作進一步的檢測。

- 手指測量

將雙手食指和拇指圈成一個圈,放在小腿最粗處,如果圈起來有空隙,就表示有可能罹患肌少症。

- 「SARCF」量表

根據肌少症風險評估問卷(SARC-F),若得分超過4分,就有可能罹患了肌少症:

| 評估項目 | 內容 | 程度 | 評估分數 |

肌力 | 提起5公斤物品 | 沒有困難 | 0分 |

| 有些困難 | 1分 | ||

| 非常困難 / 無法做到 | 2分 | ||

步行輔助 | 從一間房步行到另一間房 | 沒有困難 | 0分 |

| 有些困難 | 1分 | ||

| 非常困難 / 無法做到 | 2分 | ||

| 起身 | 從椅子上起身 | 沒有困難 | 0分 |

| 有些困難 | 1分 | ||

| 非常困難 / 無法做到 | 2分 | ||

上台階 | 爬10階樓梯 | 沒有困難 | 0分 |

| 有些困難 | 1分 | ||

| 非常困難 / 無法做到 | 2分 | ||

跌倒 | 過去1年跌倒次數 | 沒有 | 0分 |

| 1~3次 | 1分 | ||

| 4次或以上 | 2分 |

五、肌少症看哪一科?

當你開始注意到肌肉流失的跡象時,可以前往復健科、老年醫學科、新陳代謝科或醫院的高齡醫學中心進行檢查,確定自己是否患有肌少症。

3大檢測方式

臨床上通常會透過以下3個項目來評估和診斷肌少症:

- 握力測量

男性握力小於26公斤,女性握力小於18公斤。

- 走路測速

6公尺內行走,每秒速度少於0.8公尺。

- 電腦斷層檢查

CT掃描可以用來評估肌肉的體積、橫截面積和密度,檢測肌肉萎縮的情況,並且能夠量化肌肉內部的脂肪浸潤程度。

肌少症如何治療?

目前肌少症沒辦法以藥物治療,攝取足夠的營養與規律運動是最佳良方。

六、肌少症3大預防方式

均衡飲食

圖片來源:Cofit

每日均衡攝取6大類食物對於預防肌少症非常重要:

- 豆魚蛋肉類:提供飲食中蛋白質的來源,像是豆製品、魚類與海鮮、蛋類、禽類、 畜肉等,建議每餐吃1掌心。

- 全穀雜糧類:該類食物富含澱粉,可以為身體提供熱量,像是糙米飯、紫米飯、全麥麵包、馬鈴薯、芋頭、南瓜等,建議每餐吃1碗。

- 乳品類:主要提供鈣質,像是鮮奶、優酪乳、優格、各式乳酪(起司)

等,建議每日攝取 1 ~ 2 杯。

- 蔬菜類:主要提供維生素、礦物質、膳食纖維,像是高麗菜、A菜、花椰菜、胡蘿蔔、小黃瓜等,建議每餐1盤。

- 水果類:主要提供維生素C,像是橘子、香蕉、芭樂、葡萄、西瓜、番茄等,建議每餐水果拳頭大。

- 油脂與堅果種子類:含有豐富脂肪,提供部分熱量、必需脂肪酸及脂溶性維生素E,像是苦茶油、芥花油、橄欖油、芝麻、腰果、花生等,建議每餐使用1茶匙。

補充5大營養素

除了6大類食物以外,還要補充一些關鍵營養素:

| 營養素 | 說明 |

| 鎂 | 鎂是骨骼的主要組成成分,而骨質密度與肌力之間又息息相關。食物來源:菠菜、莧菜、堅果種子類、香蕉。 |

| 鈣 | 鈣質可維持肌肉正常收縮。食物來源:豆製品、乳製品、深綠色蔬菜。 |

| Omega-3 | omega-3脂肪酸可以減少發炎,維持肌力。食物來源:魚油、鮭魚、鯖魚。 |

| 維生素C | 維生素C可減少肌肉流失。食物來源:柳丁、木瓜、奇異果等各類蔬果。 |

| 維生素D | 維生素D可幫助肌肉合成。食物來源:鮭魚、雞蛋、豬肝、黑木耳、菇類。 |

延伸閱讀:肌少症菜單:5類食物必吃!

規律運動

規律運動可以有效預防和延緩肌少症,因為運動使肌肉質量和力量增強,還能改善肌肉的耐力。

- 阻力運動

阻力運動透過增加肌肉的使用和強度,促進肌肉的生長和修復,有效抵抗肌肉萎縮。常見的運動像是:深蹲、游泳、舉重、伏地挺身等,建議每周運動3次,每次至少30分鐘,

- 有氧運動

有氧運動有助於提高心肺功能,促進整體的血液循環,支持肌肉和骨骼的健康。常見的運動像是:散步、慢跑、有氧舞蹈、跳繩等,建議每週進行3~5次,每次20~30分鐘。